全球IC產業結構發生了重大變化。專注單片機開發領域的英銳恩分享單片機產業芯資訊。2018年已經進入倒數了,回顧和展望都是這個節點要做的事情,單片機開發英銳恩聊聊單片機UC產業結構的轉變。

20世紀60年代開始興起的IC產業,一直都采用“垂直整合”(IDM)模式,從芯片設計、制造到封裝測試的各個環節都在企業內部完成。隨著微細加工技術的進步,芯片制造成本日益提高,芯片產業的“燒錢”特性日趨突出,越來越多的企業感到包攬IC生產全過程的資金負擔太重,從而逐漸向“垂直分工”模式發展。1987年創立的臺灣積體電路公司(簡稱“臺積電”)開創了晶圓“代工”(foundry)新模式,即從芯片設計企業接單專做制造。

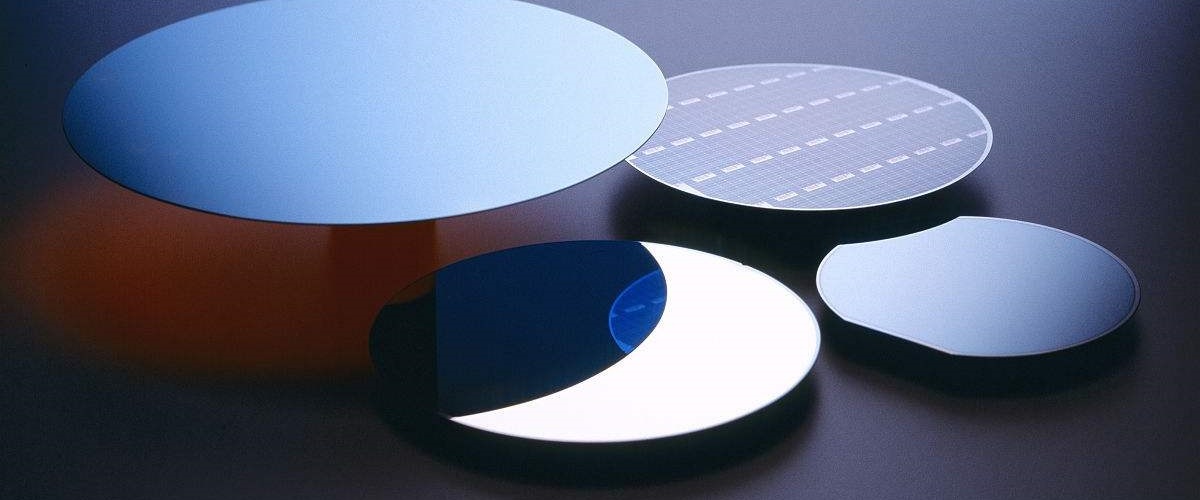

“代工”模式出現后,IC產業分化為四類企業:(1)傳統的IDM企業,即從芯片設計、制造到封裝測試“一條龍全包”。(2)只做設計的企業,沒有工廠(fabless)。這些企業往往不僅從事芯片設計和開發,還親自推銷。(3)代工企業,即只從事生產、不做設計,按照設計企業設計的集成電路圖形,在晶圓上制造集成電路芯片。(4)封裝測試企業,即將晶圓上的幾百塊小芯片切分開,給每塊芯片連接導線,封裝外殼,進行測試。

垂直分工模式提升了“重設備投資”的代工企業的生產效率,降低了“輕設備投資”的設計企業和封裝測試企業的準入門檻和運營成本,從而推升了整個IC產業的運作效率,加快了芯片技術的發展。單片機開發公司英銳恩總結對多數IC企業來說,垂直分工模式是發展的必由之路。